新西国巡礼!鞍馬寺へ参拝(^^)気になる納骨は?

納骨

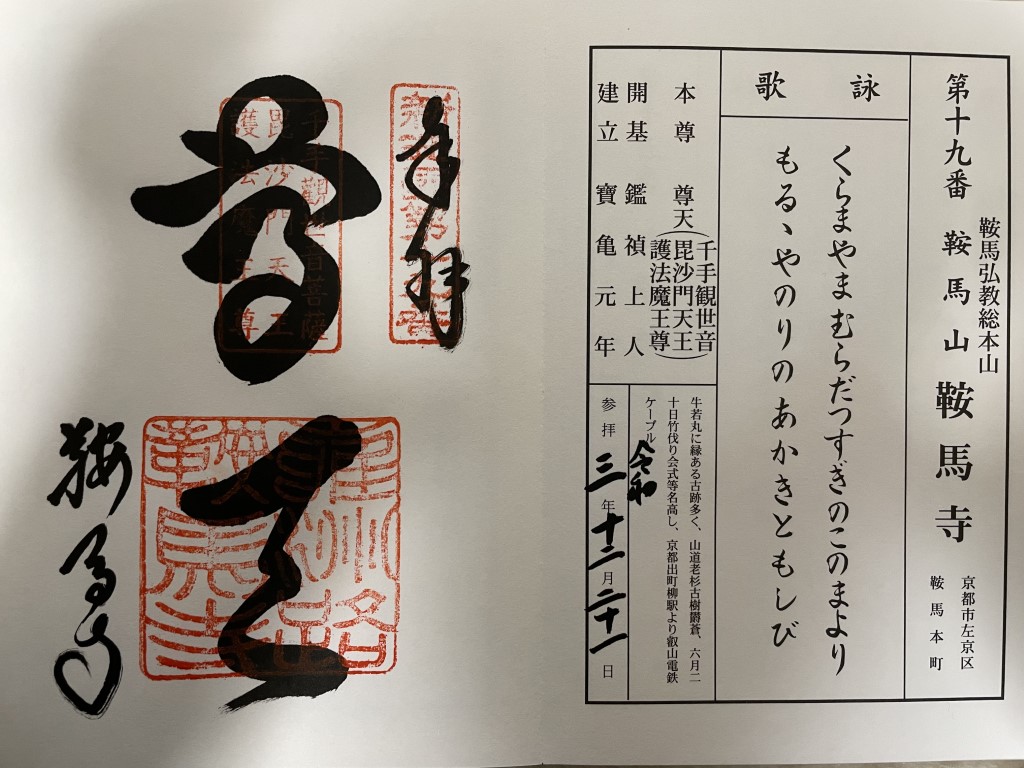

第十九番札所 鞍馬山 鞍馬寺

今回は、鞍馬寺という京都の山奥のお寺に参拝に行ってみました。こちらは、前回の「四天王寺での納骨について」のブログの中で出てきた新西国霊場(ちなみに四天王寺さんが第1番)の中の第19番目の巡礼場です。私が大学4年間通い続けた京都産業大学のもうちょっと上の山の中にあります。かなり気になっていたので、参拝に来ました(^^♪また、いつもの「納骨」ができるのかも聞いてみましょう。

今回も車で来ました。鞍馬寺には、専用の駐車場はないそうです。ですので、叡山電鉄「鞍馬駅」にある広場に停めました。一日500円で駐車できました。この画像の手前に車を停める広場があります。お土産屋さんに500円払うようです。

またワクワクしてきました。山の大自然一体が鞍馬寺の敷地なんでしょうね。少し歩いて入口です。階段を上がると山門ですね。

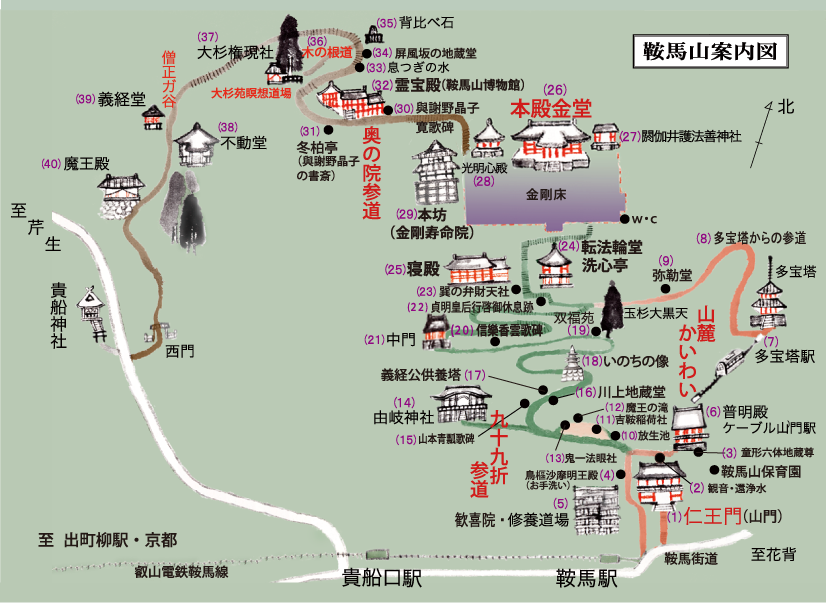

まずは鞍馬寺の地図で全体像を確認します。

まずは山門の「仁王門」ですね。仁王像様と狛犬さんたちがいらっしゃるのかな?到着です。

見つけました!狛犬さん。??トラ?こちらどうやら、狛犬ではなく狛虎のようです。鞍馬寺の開祖の鑑真和上の高弟 鑑禎(がんてい)上人が鬼に襲われた時に毘沙門天に助けられて、現れたのが 寅の月、寅の日、寅の刻であったというのが理由なんですって。阿吽の虎と呼ばれているみたいです。右の口を開けているほうが「ア!」と言って、左の口を閉じている方が「ウン」と言ってるんですって。確かにそう見えてくる((+_+))

仁王門の柵の中の両側に安置されている仁王尊像は仁王像は湛慶(運慶の嫡男)作と言い伝えられています。再建時に丹波から移されたとのことです。

こちらで愛山費を300円払って入山します。

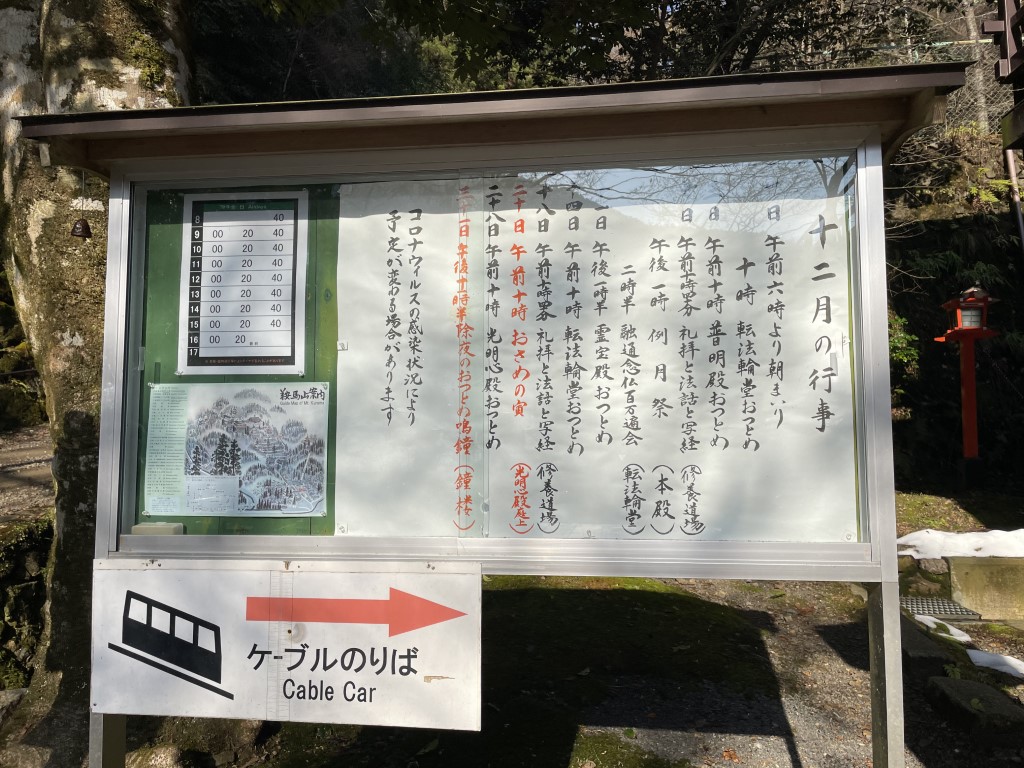

鞍馬山ケーブルというのが、楽しみにしていたのですが、この日は運休。倒木搬送のヘリコプター飛行のためとホームページに書かれていました。まあ、足が不自由な方のために少しでも負担のかからない為に作られたケーブルみたいなので、私はちゃんと歩きましょう。

受付を済ませるとすぐ前に観音様がいらっしゃいます。還浄水(げんじょうすい)で身を清めることができます。

さっき山門の前に左側にあった建物は「歓喜院・修養道場」というものです。廃絶した山内の十院九坊を一棟に結集するために昭和39年に建立。聖観音像を奉安し、慈愛の心の場 として、写経・法話ならびに書道・華道・茶道・水 墨画によって心を磨く修養道場ともなっています。

とにかく階段、坂道です。

こちらは普明殿です。ケーブル普明殿(山門駅)と言われています。智慧の光を象徴する毘沙門天像が鞍馬山の真の姿を伝えようと奉安されています。参拝者の利便のためのケーブル駅。

昭和32年鞍馬山ケーブル敷設、鉄道事業法による許可を受けた鉄道としては唯一、宗教法人が運営し ているケーブル、2分で多宝塔駅に到着。

中に入ってみると確かに毘沙門天像が祀られていました。

記念マグカップやグッズが展示されています。

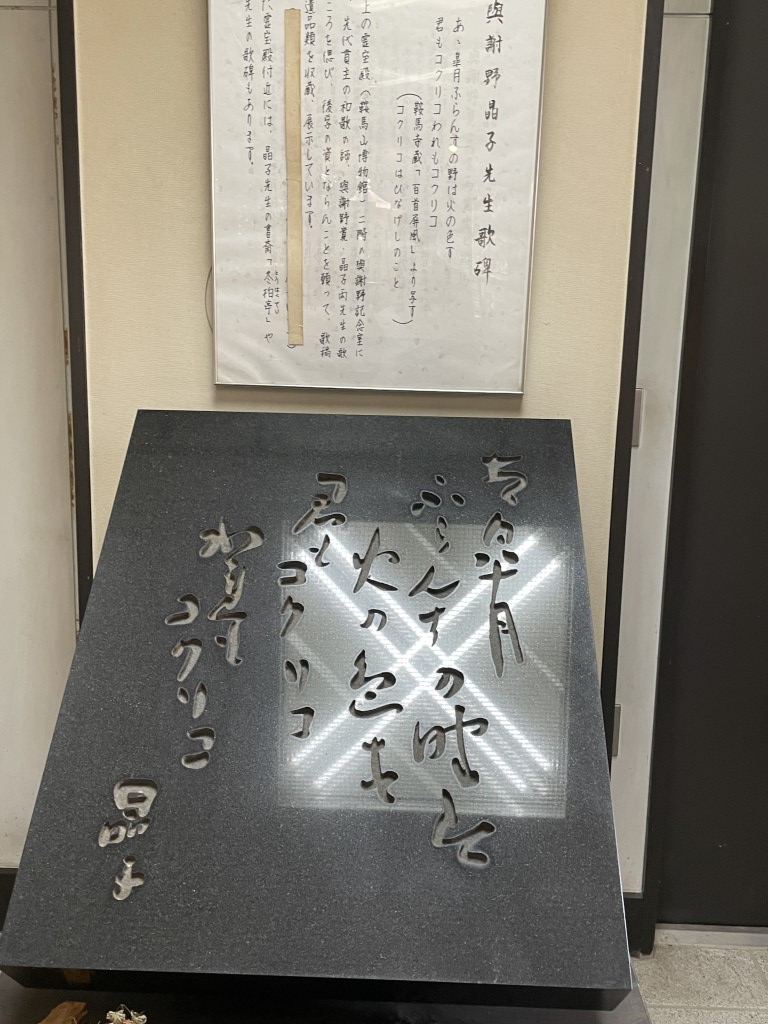

なぜ鞍馬寺に与謝野晶子に関する展示があるのかと言えば、鞍馬寺の館長であった信楽香雲が与謝野晶子の弟子であったことからという由来があるそうです。

そのため、鞍馬山霊宝殿の正面には与謝野晶子が50歳の時に弟子達から贈られた書斎である「冬柏亭(とうはくてい)」が1976年に鞍馬寺に移築されています。

与謝野 晶子先生歌碑が展示されています。

与謝野晶子 作

ケーブルは運休している日なので、坂道とことん登ります。ヘリコプターの作業見れないかなぁ。

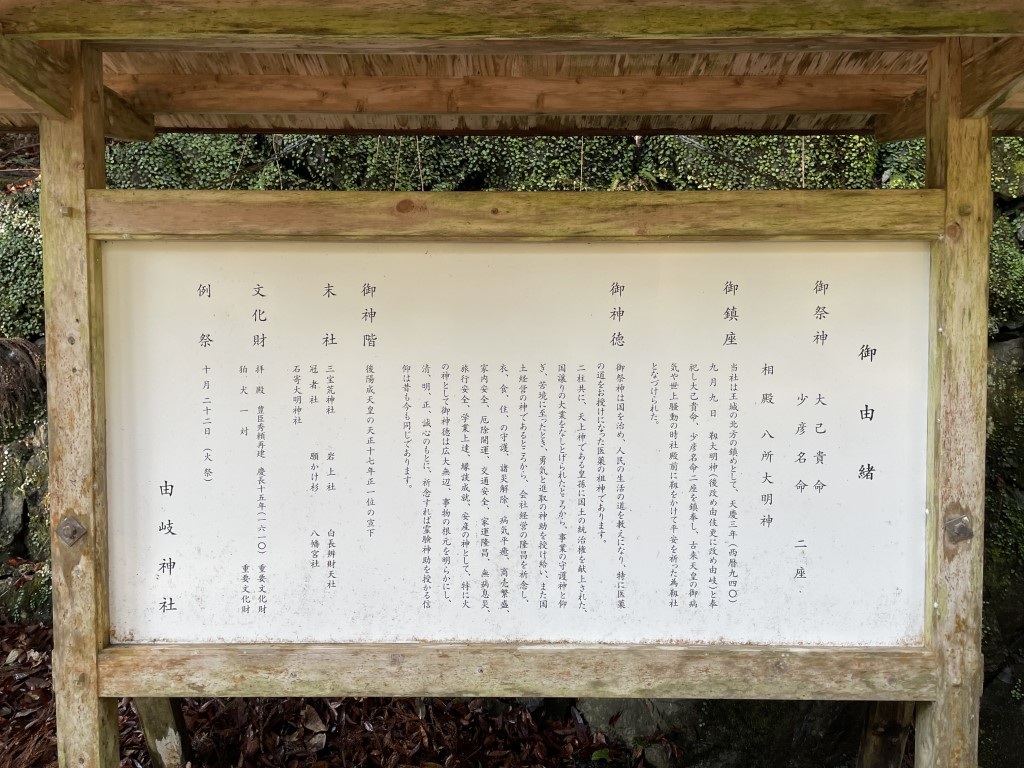

鳥居があります。「由岐神社」というそうです。由岐神社の祭神の「靫明神」は、天慶三年(940)天慶の乱が起きたので朱雀天皇の勅により、鞍馬寺に遷宮し、北方鎮護を仰せつかった鎮守社です。鞍馬の火祭は、そのときに里人がかがり火を持って神霊を迎えたことによるものだと伝承されています。

ここを通るのが心躍ります。

樹齢何年なんでしょう!見事としか言いようがない(^^)

こちらは「川上地蔵堂」です。牛若丸の守り本尊である地蔵尊が祀られ、「義経公供養塔」は、牛若丸が住まいした東光坊跡に昭和15年建立されました。義経の魂は少年時代を過ごした鞍馬山に鎮まっていると伝えられています。

これが「義経公供養塔」。牛若丸(源義経公)が預けられた東光坊阿闍梨(とうこうぼうあじゃり)の僧坊跡。牛若丸はここで、昼は学問、夜は武芸に励んでいた。義経公を偲んで昭和15年に供養塔が建てられたとのことです。

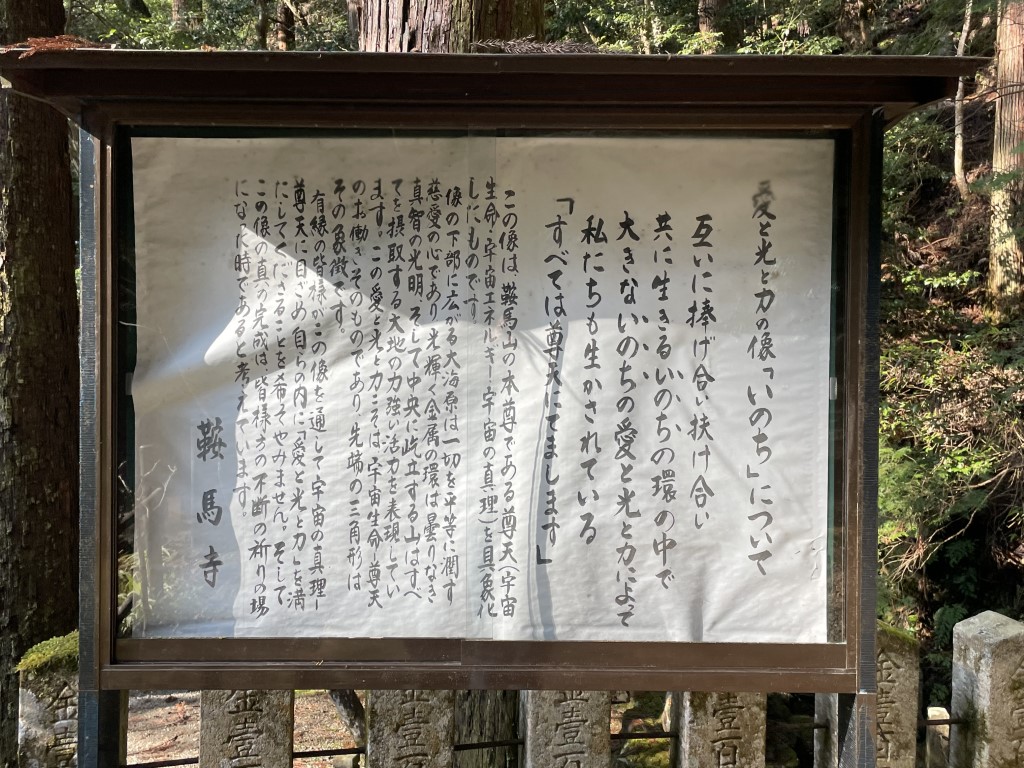

これは、愛と光と力の像「いのち」です。この像は、鞍馬山の本尊である尊天(大宇宙生命・宇宙エネルギー・宇宙の真理)を具象化したもので、像の下部に広がる大海原は一切を平等に潤す慈愛の心であり、光かがやく金属の環は曇りなき真智の光明、そして、中央に屹立する山は、全てを摂取する大地の力強い活力を象徴しています。

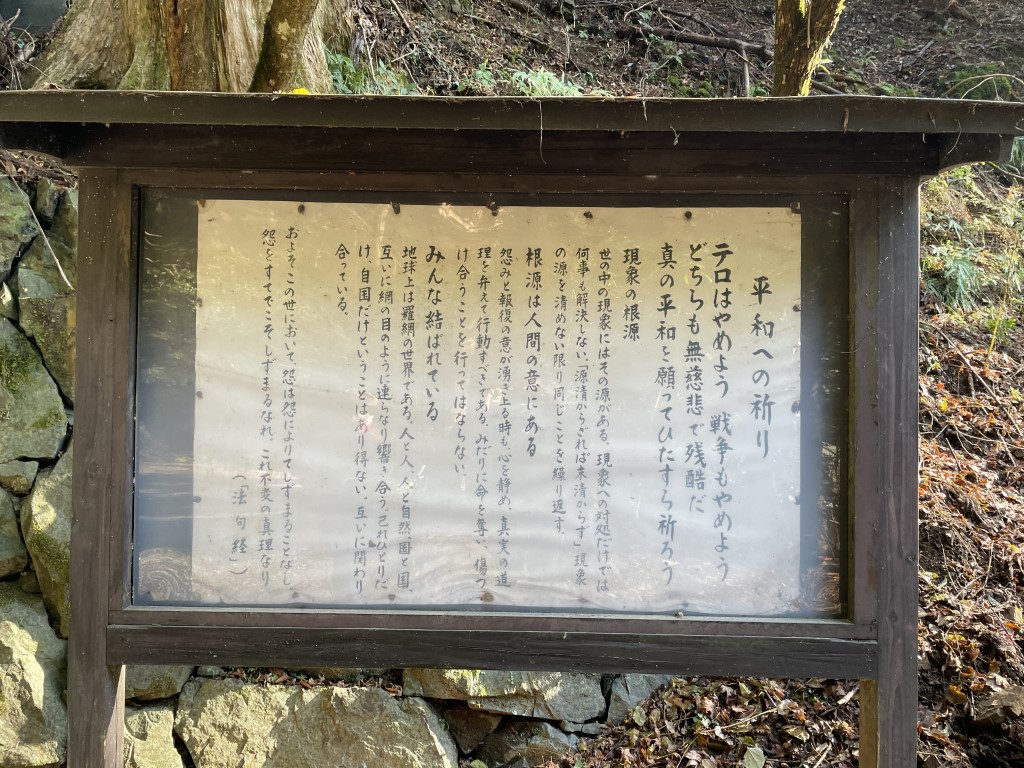

この像の横に立札がありました。平和への祈り これは心に刻んでおかないと。

大樹が倒れそう((+_+)) この辺り一帯を双福苑と呼び、天に聳える杉を「玉杉大黒天」と尊崇し、傍らには、福徳の神である「玉杉大黒天」「玉杉恵比寿尊」の祠があります。

「中門」にやっと到着です。元来、山麓の仁王門の横にあって勅使門または四脚門と呼ばれ、朝廷の使いである勅使の通る門でしたが、この場所に移築されました。しばらくすると参道が石段となり、途中「皇后陛下行啓御休息蹟」という石碑があります。大正13年、貞明皇后(大正天皇の皇后)が行啓の際、休息された場所です。

「皇后陛下行啓御休息蹟」。

大正13年、貞明皇后(大正天皇の皇后)が行啓の際、休息された場所です。

ここは「巽の弁財天社」です。学芸・財宝を司る福神、弁財天を祀っています。

やたら、階段多くて、どんどん上に登っています。息切れして心拍数も上がっていきます。

「転法輪堂」と無料休憩所「洗心亭」に到着しました。転法輪堂は、伝重怡上人礼拝之仏、木造阿弥陀如来座像(江戸時代)平安時代に13年間も堂内に籠り、毎日12万遍の弥陀宝号を唱え続けた重怡上人が、6万字の弥陀宝号を書いて法輪に納めたのが、転法輪堂の名の由来。洗心亭は、参拝者のための無料休憩所とギャラリーを併設、とのことです。

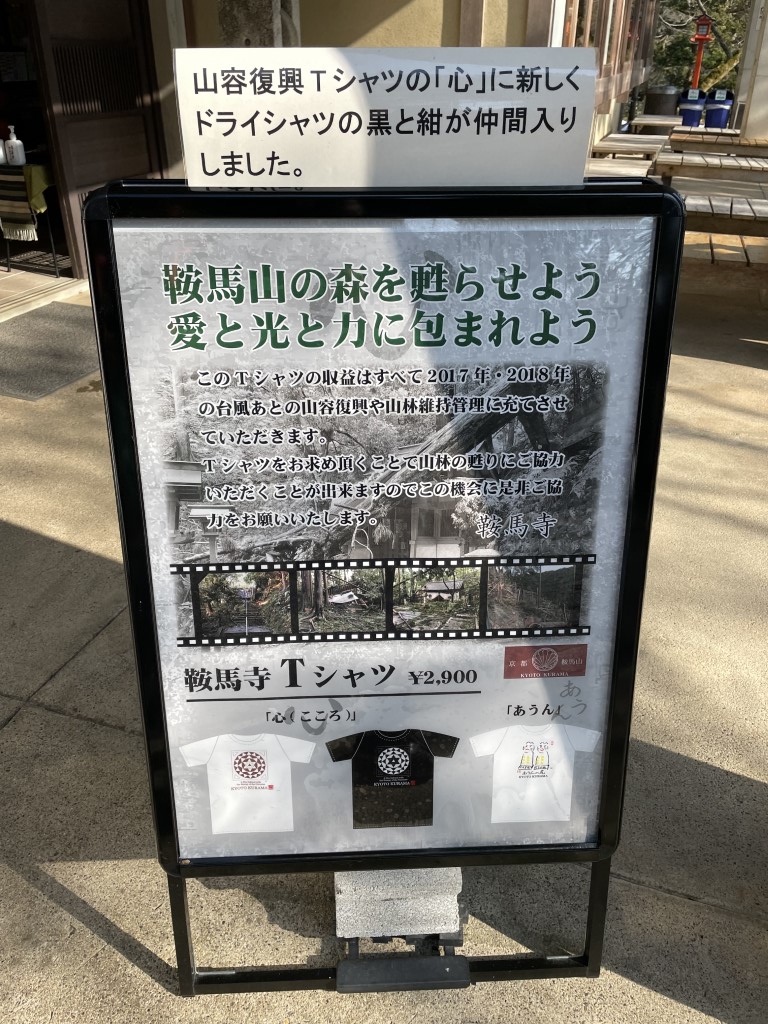

心Tシャツが欲しいと思ってきたのですが、欲しいやつと違ってました。

「寝殿」という建物でぃす。参道の左側に位置する寝殿造りの建物は、貞明皇后の行啓の際、休息所として建造されました。現在では、非公開ですが、八月に開催される如法写経会の道場となっています。

やっと登ってきました。軽く修行ですね、「本殿金堂」に到着です。本殿金堂前の金剛床は、宇宙のエネルギーである尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模し、内奥に宇宙の力を蔵する人間が宇宙そのものである尊天と一体化する修行の場となっています。

お祈りされている方がいらっしゃいます。

人間が宇宙(尊天)と一体化するためにこうするのでしょうか。すごく為になります。

あ!ケーブルが運休の理由のヘリコプター運搬作業が見れました。

ここは、「閼伽井護法善神社(あかいごほうぜんじんじゃ)」です。水の神様です。千年ほど昔に、修行中の峯延上人(ぶえんしょうにん)を襲った大蛇のうち、雄蛇は斃されて「竹伐り会式」の由来となり、雌蛇は本尊に捧げるお香水を永遠に絶やさぬと誓い、ここに祀られました。

これは、「光明心殿」です。天狗姿の護法魔王尊を祀るといわれ、悪魔降伏・災禍伐除などの護摩供を行う道場です。大地の力・護法魔王尊とは、650万年前に人類救済の使命を帯びて金星から天降ったといわれています。

御朱印の受付に来ました。

四天王寺に続いて2個目です。

ここが「本坊(金剛寿命院)」です。本殿の西側にあって、鞍馬寺寺務所や鞍馬弘教宗務本庁が置かれています。前庭「瑞風庭」は、奥の院に護法魔王尊が降臨する様子を表現しています。

あー、ここで終わりたいのですが、なんかまだまだ続く道が・・・行ってみましょうか、もうだいぶしんどいんですけど((+_+))

冬柏亭です。

本当はこうなっているみたいです。冬柏亭(とうはくてい)は、昭和4年(1929)12月、与謝野晶子の五十の賀のお祝いとして、その弟子達から贈られた書斎です。

霊宝殿(鞍馬山博物館)に到着((+_+)) 霊宝殿(鞍馬山博物館)の1階は、自然科学博物苑展示室。2階は、寺宝展観室と與謝野寛・晶子の記念室。3階は、仏像奉安室です。鞍馬寺では、霊宝殿(鞍馬山博物館)だけでなく、鞍馬山全体を自然ミュージアムと、捉えています。

そして本日は休館日((+_+))

「屏風坂の地蔵堂」です。((+_+)) お堂の前の坂道が以前は一枚岩で屏風を建てたような急坂になっていたので、この名がついたそうです。

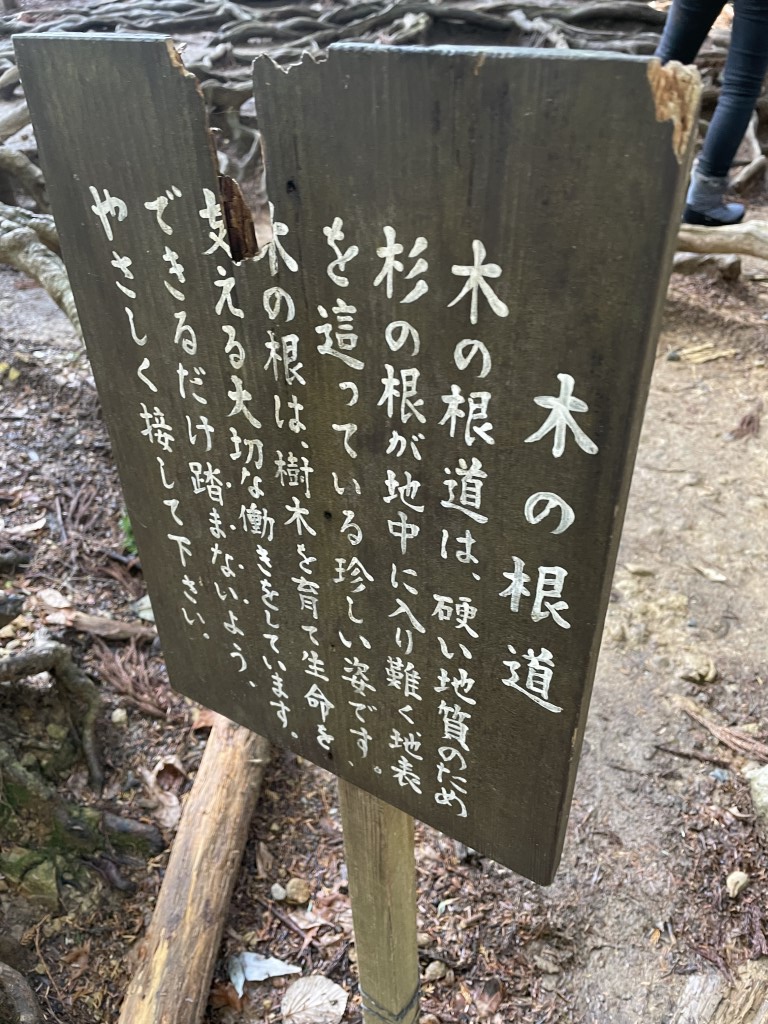

「木の根道」です。根が地表面でアラベスク模様を描くのは、この辺り一帯の砂岩が、灼熱のマグマの貫入によって硬化したために根が地下に伸びることが出来なかったため。牛若も「木の根道」で兵法修行をしたと伝えられています。

作 與謝野寛(鉄幹)

「背比べ石」です。平家が父の仇であることを知った牛若は奥州平泉の藤原秀衡を頼って鞍馬寺を出奔します。その際、名残を惜しんで、この石と背比べをしたと伝承されています。

「義経堂」です。奥州で非業の死を遂げた義経の御魂は、懐かしい鞍馬山に戻り安らかに鎮まっていると伝えられ、遮那王尊として祀られています。

この辺りは、牛若が天狗に兵法を習った「僧正ガ谷」です。

「不動堂」に到着。帰れるのかしら。((+_+))

「魔王殿」に到着しました。魔王殿は、太古、護法魔王尊が降臨した磐坐・磐境として崇拝されてきました。

sささkさ與謝野寛(鉄幹)

「太刀跡の岩 義経が裂きたるや 杜鵑の声が紋を残すや」

與謝野晶子

もう、怖すぎる。貴船神社まで行って歩いて、貴船駅から一駅で鞍馬駅に帰れるのでしょうか((+_+))引き返した方が賢明?

結局、引き返しました。かなりの筋肉痛((+_+))

帰りは、かつ丼屋さんを探してたのですが、入ったお店はソースカツ丼しかなく、おいしく食べて帰りました(^^)

それで、鞍馬寺での納骨は?

実は、聞きそびれたのです。ソースカツ丼食べたあと、思い出して、電話で鞍馬寺に問い合わせましたところ、「鞍馬寺では、納骨をはじめ、仏事や、葬儀などは全くやっておりません。」と一言(^^;) 納骨の看板も何もなかったので大体予想はしておりました(^^)

その他、各納骨ブログをご紹介いたします(^^)/

カテゴリー[納骨]の関連記事