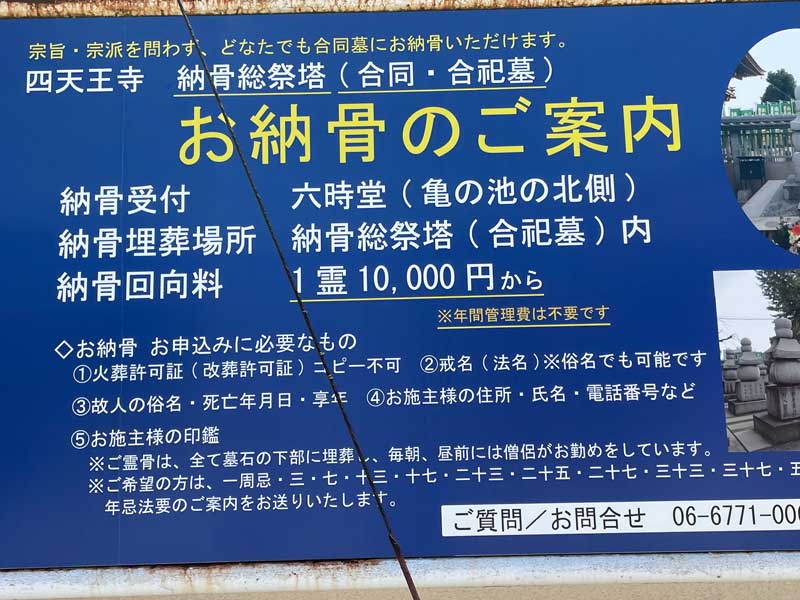

四天王寺での納骨について

納骨

今回は、天王寺の歴史あるお寺「四天王寺」さんにご納骨の手順について係りの方にお伺いしてきましたので、その様子をブログに掲載してみますね。

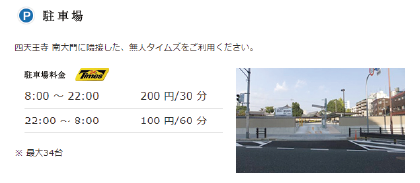

その日は車で行きましたので、近くのコインパーキングに停めて少し歩いて到着。WEBサイトには四天王寺 南大門に隣接した、無人タイムズをご利用ください、と書いてます。

今回、私は「ご遺骨サポートこころ」さんに寄る都合がありましたので、東大門近くのパーキングに停めました。

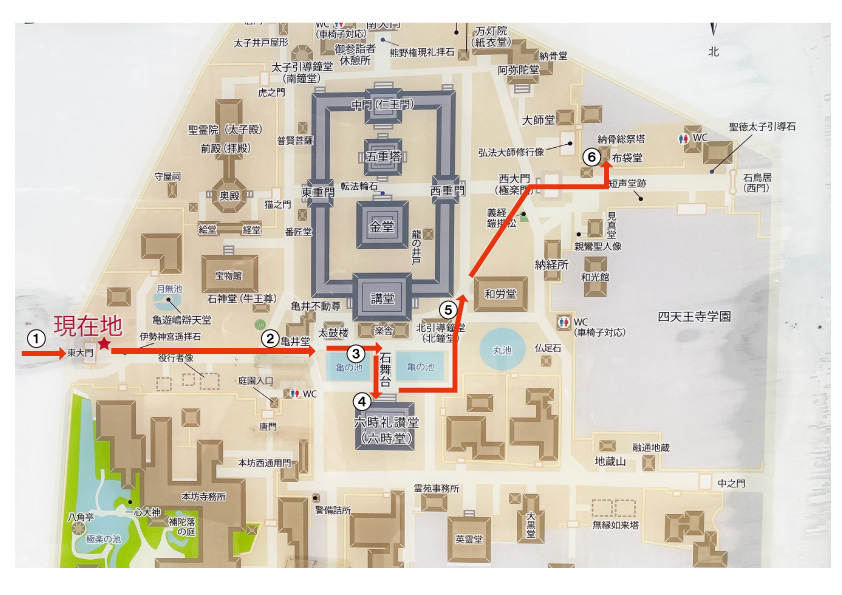

下のマップのように、進んでいきました。

創建

四天王寺は、推古天皇元年(593)に建立されました。今から1400年以上も前のことです。

『日本書紀』の伝えるところでは、物部守屋と蘇我馬子の合戦の折り、崇仏派の蘇我氏についた聖徳太子が形勢の不利を打開するために、自ら四天王像を彫りもし、この戦いに勝利したら、四天王を安置する寺院を建立しこの世の全ての人々を救済する」と誓願され、勝利の後その誓いを果すために、建立されました。

その伽藍配置は「四天王寺式伽藍配置」といわれ、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式で、日本では最も古い建築様式の一つであるそうです。

四天王寺WEBサイトより引用

近くのパーキングに停めてから、四天王寺の東大門が見えてきました。正門は南大門のようです。

五重塔に入る前の中門には守護神である金剛力士(仁王像)が安置されていて仁王門とも呼ばれているそうです。右側に赤色の那羅延金剛力士、左側に青色の密迹金剛力士で、日本の仁王像では最大級の大きさを誇ります。

①今回通った東大門の仁王像も立派ですね。

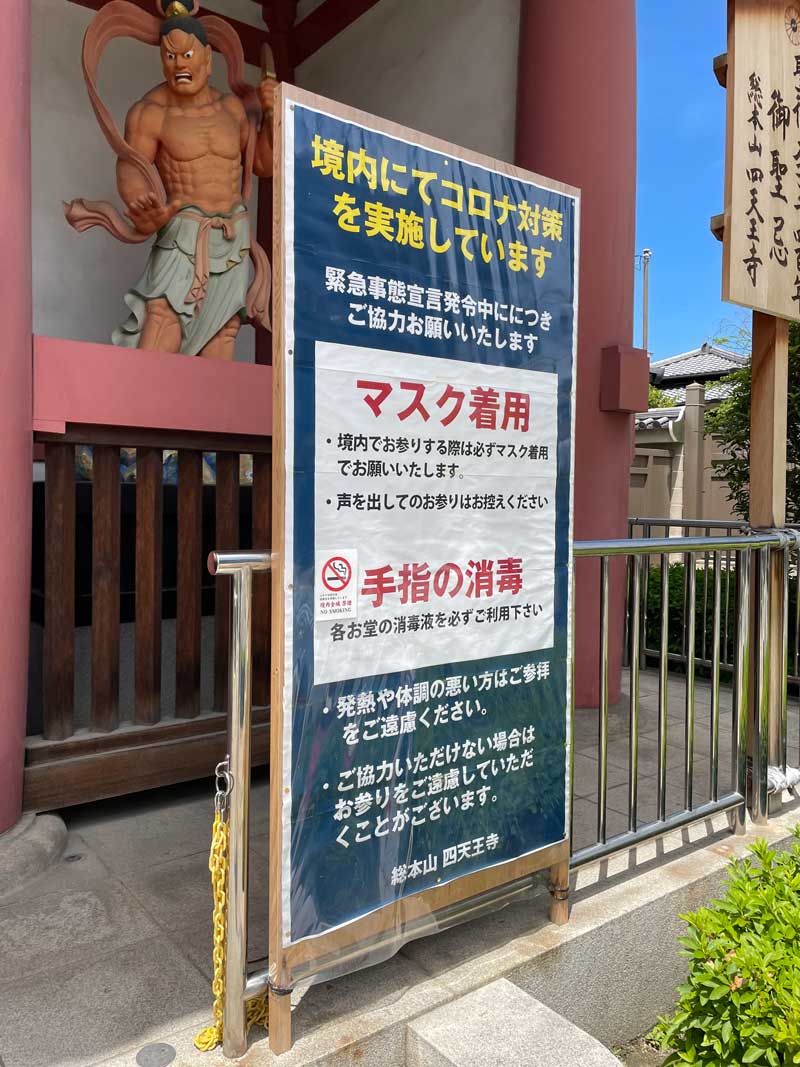

2021年5月現在、コロナ対策はここ四天王寺でも行われておます。

そういえば、四天王寺さんの宗派は「和宗」というものです。和宗という宗派の成り立ちは四天王寺さんのWEBのQ&Aに記載されていました。

宗派は何宗ですか?

和宗です。聖徳太子ご創建の当初(593)は、日本にはまだ宗派という概念がなく、四天王寺も●●宗というものが付いていませんでした。奈良時代に、南都六宗と言われる聖徳太子仏教(法相宗・倶舎宗・三論宗・成実宗・華厳宗・律宗)が誕生した時には、四天王寺は六つのいずれにも属さずに、六つの宗派の別格本山として扱われていました。平安時代には、空海の真言宗と最澄の天台宗が日本仏教の主力となり、空海や最澄が四天王寺に借住し修行されていたこともあり、長らくの間、真言宗と天台宗から掛け持ちで四天王寺の別当(今でいう執事長)を務めれらていたという歴史があります。ただ、空海が密教中心の教えであったのに対し、最澄の天台宗では聖徳太子と同じ法華経を重要視していたことや、最澄が聖徳太子を誰よりも師と崇拝していたこともあって、四天王寺は徐々に天台宗との関係を深くしていきました。戦前までは長らく天台宗に属していましたが、近年では日本の宗派の種類が増えていたこともあり、建立当初の基本に戻るべく、どの宗派の方でも四天王寺をご参詣いただける様にと願いを込めて1946年(昭和21年)に天台宗から独立し、十七條憲法の第一條「和を以って貴しとなす」の「和」をいただいて1949年(昭和24年)「和宗」となりました。

四天王寺WEBサイトより

②東大門からまっすぐ歩いていくと、「亀井堂」という建物に到着しました。ここが納骨の受付なのか係りの方にお聞きして「こちらは一乗院 玉垣永代寄進の受付です。納骨は六時堂へ向かってください。」と言われました。

③あのむこうに見えるのが「六時堂」という建物なのでしょう。この橋の両側に

池があって、四角いブロックの島にはなにやら黒いものがたくさんあります。

よくみると!なんと!亀の大群!うわっ!きも・・・ いや、か、かわいい

亀さんたちがたくさん日向ぼっこしています。泳いでるのもいっぱいいます。

亀を横目に橋を渡ると、「六時堂」に到着。六時堂は四天王寺の境内中央に位置する雄大なお堂で、重要文化財に指定されています。

④石段を上ると、どうやら、納骨の受付場所になっています。ちょっと納骨の手順等いろいろ聞いてみましょう。

受付の方に納骨に関する注意事項の紙を頂き、説明を受けます。

この注意事項は19箇所チェック項目があり、お申込みの際に、係りの方から説明を受けて、その用紙に自署するそうです。

今はコロナ感染予防のため、申込してから、六時堂の中には入れないみたいで、外側から焼香をしてお帰り頂くようになっておりますとのことです。

ご丁寧に地図を頂きましたので、阿弥陀堂横の仮安置場所と墓碑を見にいってみます。

⑤途中で「北鐘堂」に到着しました。ここでは各永代供養の受付を行っております。

永代祠堂のご案内という用紙をみてみると

毎日供養する「日碑」と、毎月の命日に供養する「月碑」の二種類があるようです。

金額は 日碑(にっぱい) 一霊20万円 ※霊名簿に霊名を記載 ・毎日のご回向

月碑(がっぱい) 一霊10万円 ※霊名簿に霊名を記載 ・毎月のご回向

永代 位牌安置 永代安置料 一霊35万円

永代阿弥陀如来奉安 永代奉安料 一霊 20万円

今回は、四天王寺 納骨総祭塔(合同・合祀墓)の為、永代供養の受付は案内だけ頂いて、通り過ぎました。

北鐘堂から歩いていくと、遠くのほうに見えました「阿弥陀堂」です。近くで写メを

とってみます。

この横の建物が「納骨堂」(仮安置場所)って言ってました。

行き過ぎたので西大門(極楽門)に戻りますが、左手に弘法大師様の石像がありましたのでお参りしておきます。

⑥最終的には、お骨はこちらの「納骨総祭塔」に納められるそうです。こちらが

裏口かな。

その横に入口がありました。本来はここから入るべきだったのでしょう。

ちょっと中を覗いて帰りましょうか。

納骨のお申込み期間別に墓碑が分けられていました。注意事項に書いてある通り

でしたね。

この四天王寺さん、 今回は納骨の手順を紹介してきましたが、昔から

毎月何日かに「朝市」みたいなのが開催されているはずなのですが。

https://bochi2.net/14690 こちらのブログにその様子が掲載されておりました。

子供の時から行きたいと思っていたのですが、結局行きそびれてだいぶ大人に

なってしまいました。今度、これを機に行ってみたいと思います。

2021年10月四天王寺参拝追記

前回は5月に納骨の手順の取材にきたのですが、あまりにも急いで取材したため、ゆっくりと回りたいと思っていたのでもう一度四天王寺さんに来てみました。今度は石鳥居(もとは木造で1294年に現在の石造になる)がある西大門から入ります。またも正門の南大門を取り忘れた。

奥に見えるのが、「極楽門」です。光の加減がめちゃ綺麗!

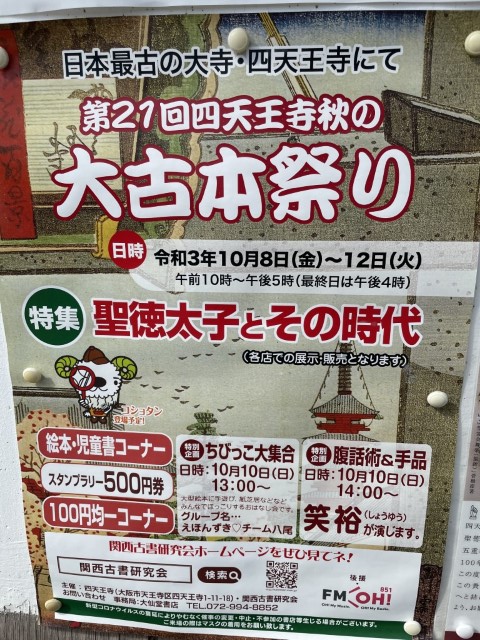

今はちょうど、朝市ではなく「大古本祭り」が開催されていました。

まっすぐ歩いて「西重門」に到着。ここを拝観しないと四天王寺に来たとは言えない気持ちでいました。

拝観券と同じ構図で撮ってみました。「五重塔」がよく撮れてる。拝観券にはハルカスは映ってなかったです。

すごい迫力です。

振り返ると、「金堂」です。

この五重塔を囲む通路に奉安吊灯籠がずらっと吊り下げられていました。

「講堂」に来ましたが、写真撮影は禁止のようです。

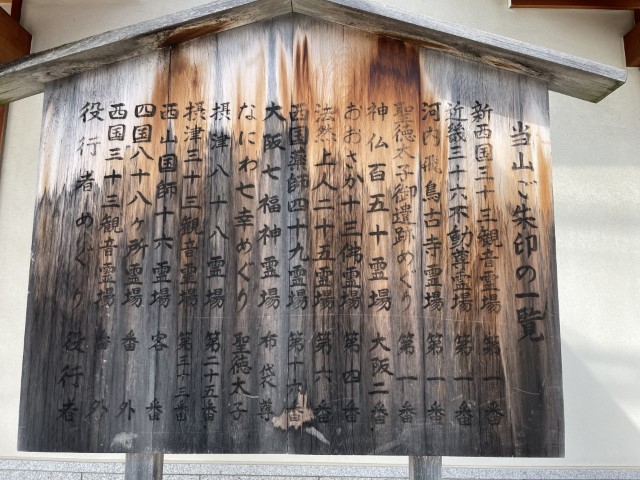

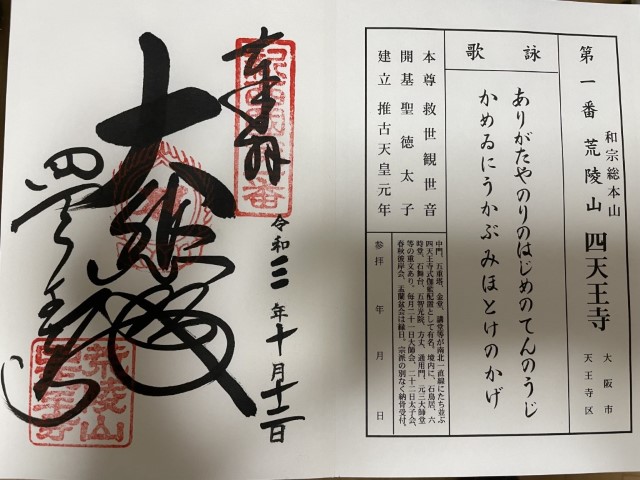

「納経所」に到着しました。御朱印集めに、四天王寺さんはいろいろな巡礼の札所になっています。

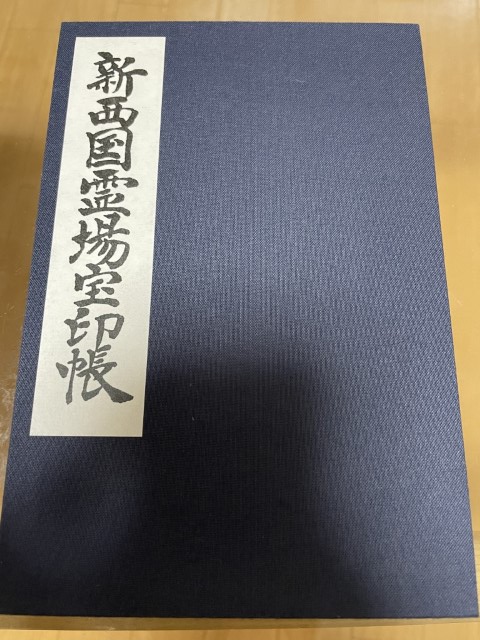

「新西国三十三?」第一番?新西国というのがあるのですか?!西国三十三所巡礼を主にし始めてたのに、新西国かぁ…ちょっと御朱印帳買ってしまいましょうか。

せっかくなので購入して、四天王寺さん第一番目ということで墨書してもらいます。ちなみに、新西国三十三所巡礼について調べてみました。

新西国霊場が誕生したのは、昭和七年(1932年)、大阪時々新報、京都日日新聞、神戸新聞を母体とした三都合同新聞社が、近畿二府四県(大阪・和歌山・奈良・京都・滋賀・兵庫)の寺院の中から、わが国仏教の始祖聖徳太子の”和の道”と、平和な世界建設を基調に、信仰と健全な探勝行楽を兼ねる巡拝コースとして、一般読者の意見を中心に選定されたものです。

新西国霊場の公式ホームページより

どうぞ楽しみながら「新西国霊場めぐり」の巡礼をお始めくださいってホームページに書いていました。ざっと、一覧をみて行ってみたいのは、私の母校の上にある京都の第十九番札所「鞍馬山 鞍馬寺」ですね。宗派は「鞍馬弘教」?なんか謎ですね。行ってみたい…。

前回立ち寄らなかった場所をずらっと挙げてみます。

こちらは、「牛王尊」です。

こちらは、「亀井不動尊」です。

ここが「宝物館」ですって。ストレートなネーミング(^^)

ここは「経堂」です。

10月22日には、経堂の扉が開けられ、経供養が執り行なわれます。(四天王寺WEBサイトより)

「南鐘堂」です。

「太子殿」です。聖徳太子をお祀りしているお堂(天王寺のご廟)でぃす。

本坊の入口でしょうか?

ここが「四天王寺霊苑」です。

永代使用料1 聖地(90cm×90cm)500 万円って勝尾寺さんの霊苑受付で聞いた金額でした!大阪で一番高いらしいです。

「元三大師堂」です。元三大師をお祀りすることからこの名が付けられたお堂で、元和4年(1618年)の建立とのこと。

「大黒堂」まで来ました。

かわいいお地蔵さんがいっぱいの「地蔵山」です。トロピカーナを飲んでます。

「見真堂」です。浄土真宗の祖である、親鸞聖人を顕彰し、建立されたお堂です。本尊を阿彌陀如来とし、 向かって右に聖徳太子像、左に六字名号の掛け軸が祀ってあります。

他にも、「大師堂」では、真言宗の開祖 弘法大師をお祀りしているお堂となっています。弘法大師は若き日、西門で日想観を修業されたとされ、お堂の北側には、弘法大師修業像が祀られています。これが上記に掲載の写真ですね。

あ~つながった!大体これで四天王寺を回れたのではないでしょうか。ずっと気になっていたのです。四天王寺さんを前回は20分で回ってしまったのですから(^^;)

10月の追記は以上です。

せっかく来たので一心寺さんにも寄ろうかなと思います。コロナ対策でどうなっているのかもこちらのブログに追記しておきますね。(一心寺での納骨手順)

帰りにめちゃくちゃおいしいカツ丼に出会えました。来てよかった!

このかつ丼も前回は写真も撮らなかったし、今度はしっかりと(^^♪ここは「詫間さん」でした。「SARAH JAPAN MENU AWARD 2019」 カツカレーうどんで3つ星をとられたお店。でも私は「かつ丼」を食べます。やっぱり2回目もめちゃおいしかった(^^)

ちなみに、聖徳太子繋がりのお寺でしたら、宝塚の子供の命名で有名な「中山寺」さんも納骨を受け付けていらっしゃいます。ご参考にどうぞ。

その他、各納骨ブログをご紹介いたします(^^)/

カテゴリー[納骨]の関連記事