西国三十三所巡り 第二十三番札所 「応頂山 勝尾寺」納骨は?

納骨

勝尾寺へお参り

今回は、箕面市にある高野山真言宗の寺院で、西国三十三所の第23番札所である「勝尾寺」にお参りにきました。吹田に住んでいると、子供の頃から近くに勝尾寺さんがあるので、前を通ったりハイキングで勝尾寺の前まで来たりしたことはあったのですが、入った覚えがなく、ちゃんとゆっくりお参りに来たのは今回が初めてだと思います。まずは、お参りの様子と、せっかくなので、いつもの「納骨はできるのかな?」も併せて聞くことができたらと思い、ブログに記載していきます。

車で彩都の方から勝尾寺川の方に沿って登っていきます。第一駐車場に車を停めました。

駐車場から道路を渡ると受付があります。

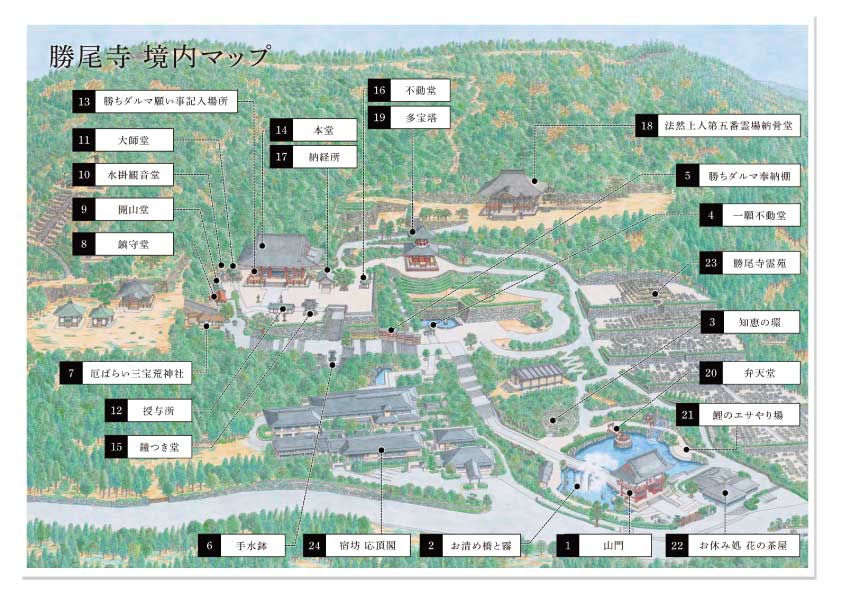

まずは地図で確認します。

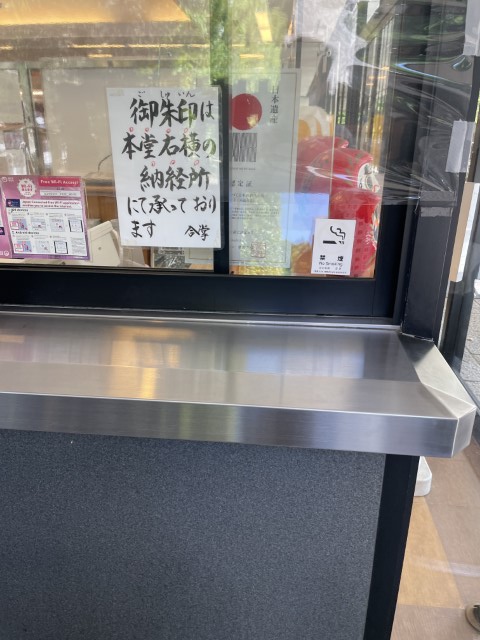

22のお休み処が受付になっていて、入山料は400円でした。御朱印は本堂右横の建物で承りますとのことです。清水寺もそうでしたが、本堂でちゃんとお参りしたうえで御朱印をもらってくださいというマナーがここでも表れています。

勝尾寺と言えば、「勝ちダルマ」ですね。勝ちダルマと御守の案内が一番最初にありました。

勝運信仰の歴史は平安時代にまで遡る。六代座主、行巡が清和天皇の病を祈祷で治し、その功を示したことにより「ここはまさに王に勝った寺、勝王寺である。」と帝より命名される。しかし、寺側はあまりに畏れ多いと「王」を「尾」に控え「勝尾寺」と称する様になった。以来、当山は「勝運の寺」として広く信仰され、古くは源氏、足利氏ら歴代の将軍や武将達が勝運を祈り、 参拝を重ねてきた歴史がある。現代では受験、厄除け、病気、スポーツ、商売、選挙、芸事など「人生のあらゆる場面で勝つ寺」として信仰され、その歴史は1300年連綿と受け継がれてきた。勝尾寺が古くより伝えてきた「勝つ」とは他者を負かすことではない。転んでも起き、転んでも起き、己に打ち勝つ「七転び八起きの精神」その精神と、勝運信仰の歴史が一体となり形を成したもの。それを「勝ちダルマ」と呼ぶ。

勝尾寺WEBサイトより引用

地図でいえば、1 「山門」です。立派ですね。どこに来てもこの山門をくぐる時、とてもわくわくしてしまいます。

2「お清め橋と霧」です。身を清めてから境内にお入り下さい、と書いていますので、清めます。

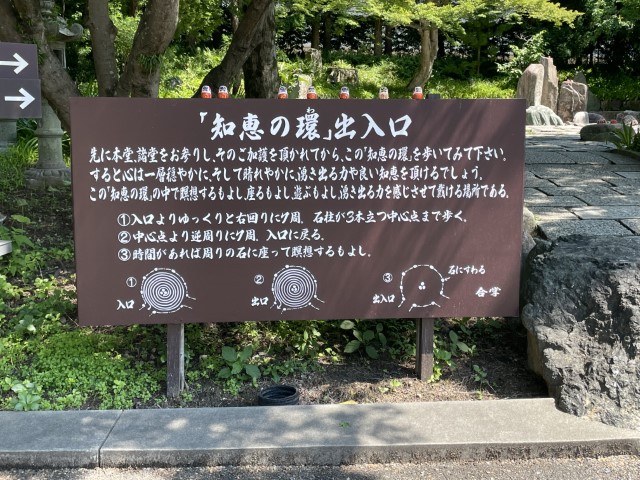

3「知恵の環」にきました。本堂、諸堂をお参りしてから、歩いてみて下さいって書いてあったので、あとで来ようと思ったら行くの忘れてしまいました。

4「一願不動堂」です。お不動さまには人の悪を懲らしめ、人を善に導くお役目があるとのこと。また、このお不動さまは一つの願い事のみを叶える不動明王として古くから信仰されてきました。一願とは、一つのお願い事を一心に念じる事ですって書いてます。

5 「勝ちダルマ奉納棚」です。願いが叶った勝ちダルマを奉納する場所がここです。

7「厄ばらい三宝荒神社」です。

日本で最初の荒神社だそうです。勝尾寺の荒神さまは、日本で最古の荒神さまで、「厄を祓う」「難を祓う」荒神さまとして、その威神力は絶大のようです。「神前で鈴を鳴らし心を込めて手を合わせて下さい。」と言うことで、手を合わせます。

8 「鎮守堂」にきました。この土地を鎮め守る神が祀られているそうです。

9 「開山堂」が隣にあります。勝尾寺の前身である弥勒寺を創建された『開成皇子』の木像がそれぞれ安置されています。

10 「水掛け観音堂」にきました。このお堂はご先祖や亡きあの人、あの子の供養の場です。お水をかけてお参りします。

11「大師堂(四国八十八カ所お砂踏み)」にきました。

お堂の中央に弘法大師(空海)を祀り、ゆかりの深い四国八十八ヶ所のお砂踏みができます。お砂を踏む事により各霊場にお参りした事と同じ功徳が与えられるといわれています。「南無大師遍照金剛」とお唱えしながら有り難く(感謝しながら)丁寧にお砂を踏みしめて、お大師さまのご加護を頂きましょう。

勝尾寺WEBサイトより引用

12「授与所」です。勝ちダルマやお守り、お念珠、ダルマみくじなどがあります。ここで勝ちダルマを授与してもらいます。

1300年念じ込まれてきた勝尾寺本堂にてそれぞれ祈願されています。全てご自身でお選びください。必ず本堂にお参りいただきご本尊にご挨拶して下さい。

14 「本堂」です。

本堂にはご本尊十一面千手観世音菩薩さまが祀られており、1300年前から1年365日お経が止むことはありません、とのことです。境内に響き渡るお経を聞きながら、霊山の空気を体いっぱい取り込み、心穏やかにお参り下さい、本当にBOSEのスピーカーも使って霊山中に響き渡っていました。

15 「鐘つき堂」に到着。ミニ勝ちダルマがたくさんいます。

そういえば、この勝尾寺にいたるところにミニ勝ちダルマがいます。例えば、最初に橋を渡ったところに。お参りの方が置くんでしょうね。見つけるのたいへん。

これなんて、もう芸術ですね。ホースで巻かれてますよ。いいんですか。

17 「納経所」にきました。ここで御朱印をもらえるようなので受付します。

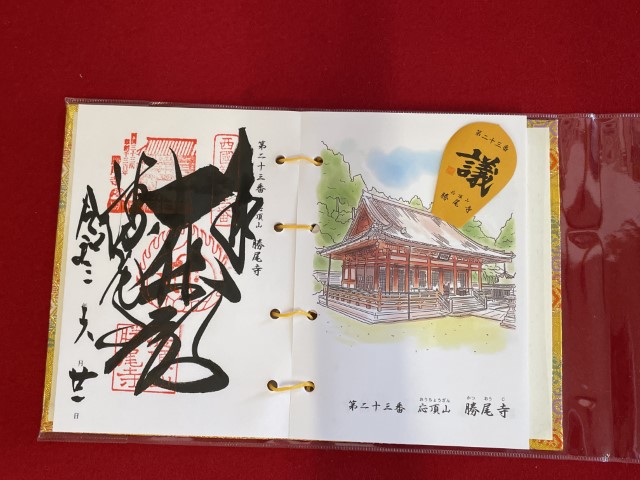

またきれいな字で頂きました。やっと三つ目の御朱印(西国三十三所)です。この前、ご葬儀を担当させて頂いた喪主さまに、お棺に入れてほしいと西国三十三所のコンプリート御朱印帳を預かりまして、副葬品として納棺致しました。私も気長に頑張って集めてみます。

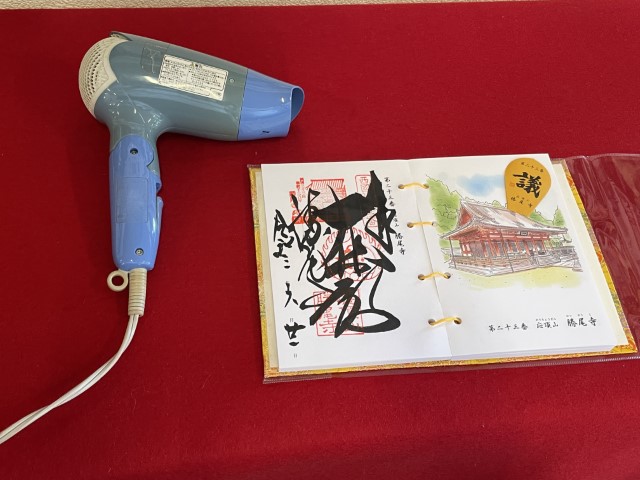

御朱印をもらったのですが、後ろで、ヴォーって音が鳴っていたので、振り返ってみると、なるほど!

もらった御朱印乾かすのにドライヤーが常備されてます!乾かそうっと。

18 「法然上人第五番霊場 納骨堂」です。

第四第座主証如上人によって建立されたお堂。鎌倉期に法然上人が4年間とどまられ、念仏三昧に入られました。後に善導大師の夢のお告げにより浄土宗本基の戒を授かられ、その時に壁板に浮かび上がった二祖の尊影が二階堂のご本尊となります。法然上人第五番霊場です。

勝尾寺WEBサイトより引用

勝尾寺での納骨について

勝尾寺のWEBサイトに納骨をご希望される方は と案内が記載されていたので気になっていました。

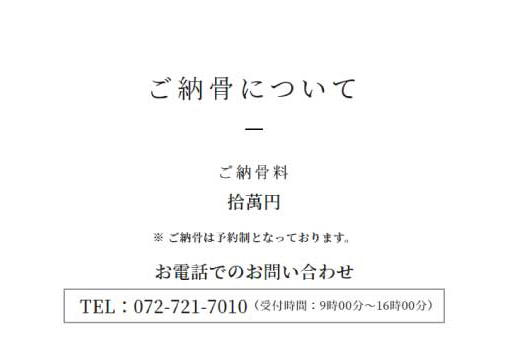

あとで、詳しい担当の方に聞いてみましたら、先程の二階堂という納骨堂に納骨される内容が、こちらのご納骨料 壱拾萬円 ということのようです。

つまり、これを「御堂納骨法要」といって、一霊100,000円 御膳料10,000円とその他、御供物と御供花をご用意してご納骨ができるそうです。受付の場所は宿坊の応頂閣の隣の寺務所で承っています。

勝尾寺で納骨したいとお考えの方は勝尾寺霊苑のほかにこのような「御堂納骨」という永代供養に近い納骨方法もあるそうです。

勝尾寺霊苑といえば、通ってきました。すごい絶景でした!

この勝尾寺霊苑は一聖地なんと250万円もするんですって。大阪で2番目に値段が高いんですって自慢気に担当の方が話されていました。ちなみに1番目は、この前訪れた「四天王寺」さんの一聖地500万円のお墓らしいです。恐ろしい。

それではふもとに戻って帰りましょうか。

最後に 21 「鯉のエサやり場」に寄ります。鯉に餌をあげてる人がいました。

私も何かあげたいと思ったのですが・・・ 鯉のエア餌やりです。

鯉さんたちごめんなさい。手かざしただけで集まってきてしまいました。申し訳ないです。次来たときは、ちゃんと餌あげますから。

その他、各納骨ブログをご紹介いたします(^^)/

カテゴリー[納骨]の関連記事